|

|

|

|

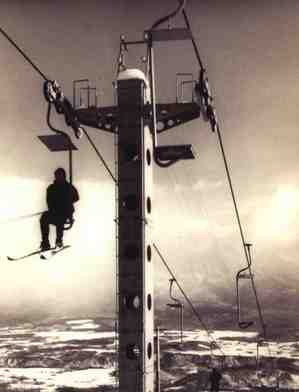

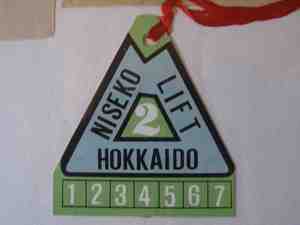

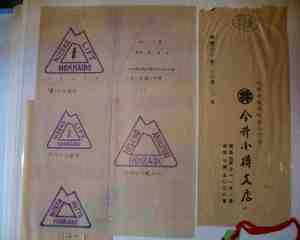

1961(昭和36)年12月17日。ニセコ高原比羅夫スキー場(現グランヒラフ)にはじめて2本のリフト(延長1,020m)が完成して、オープニングセレモニーがにぎやかに行われました。これまでひらふの古い歴史をさかのぼっていたこのコラムですが、ここからしばらくは、リフト開業前後のお話をしましょう。

1961年12月17日 ニセコ高原スキーリフト第1期完成祝賀会場風景

1960年代に入ってすぐ、北海道でも小樽の天狗山や札幌の藻岩山などに一般市民向けに本格的なリフトが誕生していました(藻岩山には戦後まもなく進駐軍専用のリフトがありましたが、日本人は利用できませんでした)。そして満を持してひらふに、それらを上回るスケールのリフトが誕生したのです。当時の新聞報道などを見ても、インパクトの大きさがうかがわれます。しかし実は当初ひらふのリフトは、スキー場施設として計画されたものではありませんでした。ではなんのためのリフトだったのでしょう。

1950年代末、北海道岩内町に日本ファイバーアングル工業社のファイバーボード工場がありました。ファイバーボードとは、木材の繊維を接着剤などと混合させて熱成型する合成板のことで、均質で加工も容易なことからさまざまな需要がありました。この会社の母体は、大手海運会社の日東商船(株)です(合併によって1964年にジャパンラインに。その後ナビックスライン→現在の商船三井につながる)。

日東商船タンカー旭栄丸

長澤文雄氏のホームページ「なつかしい日本の汽船」

http://homepage3.nifty.com/jpnships/ より転載

日東商船では、ファイバーボードの増産を図るために大規模な投資を計画しました。同社には、この地域に無尽蔵ともいえるほどあった根曲がり竹(チシマザサ)を原料に活用する先進技術があったのです。計画を聞きつけて、倶知安町が当時の高橋清吉町長を先頭に工場誘致に乗り出します。岩内町も誘致を図りましたが、1961(昭和36)年2月、倶知安町六郷(現在倶知安風土館などがある一画)に資本金1千万円で北海道ファイバーボード(株)が設立され、工場の建設が始まりました。そしてニセコ山系の根曲がり竹を刈り出すために、大規模な索道(リフト)も設置されることになりました。

しかしなんということでしょう。工場建設中に海外の競合商品が大量に輸入されるようになり、機械を設置する前に工場は立ちゆかなくなってしまったのです。結局北海道ファイバーボード社は、はじめたばかりの歩みを止めるほかありませんでした。けれども原料輸送用のリフト計画が、この出来事にまた新たな道を開くことになります。

さて、当初は倶知安での大量生産を見込まれたファイバーボード。これははたして何に使われることになっていたのか、想像がつくでしょうか。昭和30年代のテレビを知っている方なら記憶にあることでしょう。実はテレビの裏板。小さな穴がいくつも開いた放熱板でした。

昭和30年代のテレビ背面のファイバーボード放熱板 撮影協力:北海道開拓記念館

テレビが多くの家庭に普及し始めた当時、日東商船は傘下の日本ファイバーアングル工業社をつうじて、国内電機メーカー各社にファイバーボード放熱板の供給を行っていました。

1912(明治45)年4月17日。レルヒら一行は朝6時に旅館を出ました。西風が強く、夜半に降った雪が少し積もっています。第4小学校(現・比羅夫小学校)の前を通って蝦夷富士登山会の事務所へ。休憩をとると、スキーにロウを塗って記念撮影。8時半すぎに出発です。メンバーは、登山会のガイドや小樽新聞の記者などを含めて11名。天候は回復せず、強風にはみぞれが混じっていました。

羊蹄山登山風景

一行は一列縦隊で、緩斜面をジグザグに登っていきます。10時には順調に3合目(標高550m)に到着。しかし4合目からは雪が硬く斜面もきつくなり、スキーをぬいで引きずっていくことになりました。11時には5合目半に着きましたが、そこから先はいよいよ急斜面になったために、これ以上のスキーは無理と判断。スキーを脱いで杖1本で登ることにしました。春先ならではの硬い雪に杖を差しながら、強風の中、谷へ滑落する危険をおかして一歩一歩進みます。ようやく6合目にいたったときには正午になっていました。

7合目から上はさらに絶壁のような斜面が立ちはだかり、目を開けていられないほどの吹雪が襲いかかります。手足の感覚も失せるなか死にものぐるいで9合目に。そこから一直線に頂上をめざしましたが、ピーク手前にある噴火口群も、頂上のある大噴火口もまったく見えません。そうしてついに平坦な場所に出ると、小樽新聞の奥谷記者らは「頂上だ!」と声を上げました。しかしこの天候では長居は無用。万歳を叫ぶメンバーたちにレルヒは、ただちに下山せよと命じます。

羊蹄下山中の一行

装備の劣った日本人たちは手足や鼻に凍傷をおい、急斜面では四つん這いに後ろ向きになって何度も転落を繰り返しながら、命からがらふもとを目指します。レルヒはといえば、底に金具を打ち付けたオーストリア製のスキー靴のために転落することはありませんでした。

針葉樹林を行く一行

スキーをデポした五合半の地点からはふたたびスキーをはき、疲れきった一行が登山会事務所に到着したのは午後5時40分。おおぜいの人々に歓呼の声で迎えられました。これが、史上初の羊蹄山スキー登山です。

この壮挙はすぐ小樽新聞で何度も紹介され、人々にスキーというまったく新しいスポーツを強く印象づけました。

研究が進んだ今日では、彼らがピークだと思った地点は、実は誤りだったという諸説があります。しかしいずれにしてもニセコのスキー史にとって、レルヒらの山行がきわめて重要な価値を持つ出来事だったことには、変わりがありません。

羊蹄登山レルヒ中佐一行

※レルヒ中佐の項参考文献:

『倶知安町百年史』(倶知安町)1993年、『レルヒ中佐のエゾ富士登山/ 武井静夫』(倶知安郷土研究会)1988年、『日本スキー・もうひとつの源 流/中浦皓至』(北海道大学図書刊行会)1999年 ほか

レルヒ中佐による旭川(北海道)でのスキー講習には、札幌からも月寒第二十五連隊の三瓶勝美中尉、松倉儀助中尉、中澤治平少尉らが参加しました。旭川からもどった1912(明治45)年3月、彼らはレルヒ直伝のスキー術を道都に広めるべく、月寒練兵場などで講習会を開きます。これには、連隊軍人たちのほか、東北帝国大学農科大学(現・北海道大学)の学生や教師、一般の人々も参加しました。これが、札幌の本格的なスキー史の源流です。全国初の学生スキー部となった北大文武会スキー部の歩みも、ここから始まりました。

北大スキー部のその後については、稿を改めましょう。ここではまず、レルヒたちが倶知安を訪れたエピソードを紹介します。

ときは1912(明治45)年4月15日。

レルヒに率いられた旭川の第七師団野砲第七連隊の7名が、羊蹄山(1898m)へスキー登山をするために、その日の朝旭川駅を出発しました。レルヒは高田(新潟県)の第十三師団歩兵第五十八連隊赴任中の1911年4月、同郷のクラッツアーと富士山へのスキー登山に挑んでいます。しかし悪条件にはばまれて9合目で断念したいきさつがありました。彼は北海道でのスキー訓練の仕上げに、その山容から蝦夷富士とも呼ばれ、しかも鉄道によるアプローチに恵まれていた羊蹄山をめざしたと考えられます。

一行を迎えるのは、倶知安の在郷軍人分会と蝦夷富士登山会です。彼らは小樽で小樽新聞の奥谷甚吉記者を加え、倶知安をめざしました。列車は予定よりかなり遅れて午後9時半すぎに倶知安に到着。百人以上の有志の出迎えを受けながら、中佐らは駅前の旭旅館に投宿しました。

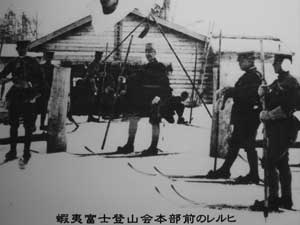

蝦夷富士登山会本部前のレルヒ中佐

翌16日、スキー隊は4時に起床。準備を整えていたところ急な雨となり、出発は中止となってしまいます。休憩のあと中佐が、「アルプスの危険について」というテーマで、スキー登山の危険や準備について講話を行いました。午後は雨も小降りの雪に変わったため、小黒の山(現・旭ヶ丘公園)でスキーの練習。これを後志支庁や村役場、小学校の児童や教員など、多くの村民が見守りました。レルヒらが見せる直滑降、斜滑降などにみな目を見張ったといわれます。ひらふのスキー史は、ここに本格的なスタートを迎えたのでした。

小黒山でのスキー訓練風景

さてここでいよいよ、オーストリアのレルヒ中佐が登場します。テオドール・フォン・レルヒ(1869?1945)は、オーストリア=ハンガリー帝国(当時)の軍人で、日本に最初にスキーを伝えたとされる人物のひとり。レルヒの来日前、ほとんどの日本人にとって欧米人が使うスキーは、まったく未知の道具でありスポーツでした。

レルヒは、世界の予想をくつがえして日露戦争でロシア帝国に勝利した日本軍を研究するために、1910(明治43)年11月に交換将校(少佐)として来日します。陸軍では、その8年ほど前(1902年1月)に八甲田山の雪中行軍で大規模な遭難事故をおこしていたこともあり、彼のスキー技術に着目していました。

レルヒはまず、雪深い新潟県高田(現・上越市)の第十三師団歩兵第五十八連隊に赴任します。1911(明治44)年1月。東京の砲兵工廠に作らせたスキーによって、将校や県内の中学教師らを対象に、金谷山でひと月あまりスキー講習が行われました。

彼のスキーは当時祖国で主流だった1本杖スキーで、2メートルほどの杖の先には金物の石突きがついていました。板は単板で、金具は、かかとが上がる鉄板のタイプ。現在のスキーとはかなり異なります。

レルヒ中佐と同型のスキー

同年9月。レルヒは中佐に昇進。翌1912年2月には、第七師団野砲第七連隊付きとなり、いよいよ北海道の旭川へ赴任します。ここでもレルヒからスキー技術を学ぼうと、3週間あまり春光台で講習が行われました。同師団には4つの歩兵連隊があり、そのうちのひとつ二十五連隊は札幌の月寒にありました。この月寒からの参加者もあり、また小樽新聞の記者や郵便局員など数人の民間人も参加します。スキーは、前任地の高田ですでに製作がはじまっていたので、師団が高田に注文しました。

講習・訓練の内容は、スキーの携行や着脱にはじまり、「直立行進」「登行」「滑降」「方向転換」「制動滑降」「転倒・起立」「遽止」「難路通過」「軍需品運搬」など、基礎から応用までを総合的にマスターしようというもの。応用の中には、「テレマーク」や「クリスチャニア」といったノルウェイの技術が含まれていたことも注目されます。当時のスキーはオーストリア式とノルウェイ式に大別されましたが、レルヒはスキーの歴史やそうした背景などについても広く講義を行ったのでした。

江戸時代の比羅夫は、ニシン漁で栄えた日本海側の岩内や磯谷とちがって、まちとしての営みはほとんどなく、松前藩がアブタ場所を置いた尻別川の上流域で、アイヌの人々がサケ漁や狩猟を行っていました。幕末の1854(安政4)年、松前藩の蝦夷地経営を危惧する幕府(箱館奉行)の命を受けた松浦武四郎が、岩内から入って一帯を調査しています。

明治の初頭、倶知安の地は原野のままに虻田村の一部とされていました。大日本帝国憲法が発布された翌年、日本がいよいよ近代国家としての形を整えつつあった1890(明治23)年には、この地は皇室の財産である御料林となります。一方で北海道庁はここを開拓の適地と公示したので、前述のように1892 年から入植が始まったのでした。

北海道鉄道函樽線敷設計画地図

倶知安の歩みにとって、そしてニセコの山岳スキーの歴史にとってとりわけ大きな出来事が、1904(明治37)年の秋に起こりました。北海道鉄道函樽線(当時は民営。現・函館本線)が開通して、倶知安駅と比羅夫駅(開通時は大曲り駅)が開業したのです。これによって、これまで不安定な道路や川による交通しかもたなかった倶知安が文明の最先端のインフラを手にすることになりました。当時は札幌よりもはるかに大きな商都だった小樽と直接結ばれた意味は大きく、やがて倶知安駅の周辺に街並みが生まれていきます。

この勢いのままに1907(明治40)年には、小樽、岩内、寿都の3支庁を統合して生まれる後志支庁の誘致に成功。またこの年函樽線は、鉄道国有化によって国鉄となりました。1919(大正8)年には倶知安・京極間に京極軽便線が開業。同線は延伸をつづけて、1941(昭和16)年には、伊達紋別と倶知安を結ぶ胆振線となりました。

胆振線車両の走行区間標

ひらふのスキーにとって、小樽や札幌との直結をかなえた鉄道が果たした役割は、とても大きなものでした。そのいきさつについて、これから綴っていきましょう。

倶知安-伊達紋別間を1985年まで運行していた胆振線

※今回掲載の写真は、すべて倶知安風土館の所蔵物を複写いたしております。

倶知安の開拓以前のことも述べておきましょう。道外の方には特に、北海道には明治になるまで歴史と呼べるものがほとんどなかったと思われがちです。しかしもちろんそんなことはありません。北海道(本州方面からは蝦夷地と呼ばれていましたが)は北方の大陸を含む東アジアの一角で、本州以南の人々との交易などによって日本列島の営みに深く関わっていました。

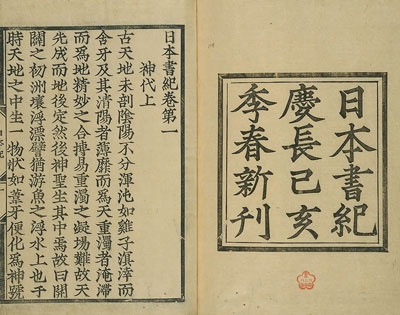

『日本書紀』(慶長年間発行版)

〔国立国会図書館ホームページから転載〕

「グラン・ヒラフ」の「ひらふ」という地名も、飛鳥時代の将軍阿倍比羅夫(あべのひらふ)に由来しているとされています。

日本最初の歴史書として8世紀に編纂された日本書紀には、越の国(北陸)の阿倍比羅夫が、7世紀半ばに大船団を率いて北海道に3度ほどやってきて、異族との戦を交えたとあります。異族とは、北方の漁労・海洋狩猟民オホーツク人とも考えられていますが、このとき阿倍が「後方羊蹄(しりべし)」に役所を設けたとの記述があるのです。その場所が実際にどこなのか?。遺跡も見つからず、その後の文献にもあらわれないので、よくわかっていません。北海道ではなく津軽ではないか、という異説もあるようです。

しかしいずれにしても、「ひらふ」という地名はこの伝説がもとになっているとされ、さらにグラン・ヒラフと向き合う羊蹄山の旧名である「後方羊蹄山(しりべしやま)」も、この日本書紀の一節から取られたと考えるのが自然なようです。

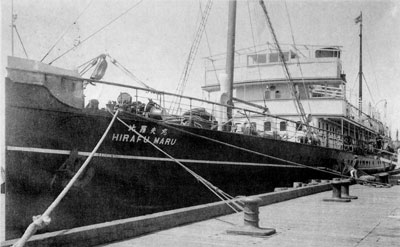

時代は大きく下って1904(明治37年)、わが国最初のタービン式機関をもつ新鋭船が、青函航路(青森と函館を結ぶ)の最初の連絡船 として就航しました。船につけられた名前は、「比羅夫丸」。北海道 にとって「比羅夫」という名前には、特別の意味があると言えるのかもしれません。

「(函館)連絡船比羅夫丸桟橋横附ノ景」絵はがき

〔函館市中央図書館蔵〕

参考文献:

『駅名の起源』(高倉新一郎・知里真志保・更科源蔵)国有鉄道札幌地法営業事務所・1950年 ほか

開墾の始まったクッチャン原野(明治25年)

〔北海道大学附属図書館北方資料室所蔵〕

現在の倶知安市街となる場所に開拓の斧が本格的に振り下ろされたのは、1892(明治25)年のことでした。北海道各地の内陸開拓が盛んになるのもちょうどこのころで、この年に、石炭の積み出しのために、室蘭と岩見沢や夕張を結ぶ鉄道が開通。以後鉄路は急ピッチで道内に伸びていきます。

倶知安が鉄道と結ばれるのはずっとあとのことですが、この地への入植のまず第一陣は、徳島県人でした。徳島の人々は、すでに1879(明治12)年、旧徳島藩家臣の仁木竹吉をリーダーに、余市川沿いの開拓に着手していました。今日の仁木町です。倶知安の開拓のいしずえとなったのも、竹吉らが郷土の阿波に呼びかけて募った開拓団で、中心は、廃藩置県(1871年)で士族の身分を失った旧臣たち。これは、北海道の内陸開拓の多くに共通した歴史背景です。道路も未整備の時代。彼らは岩内から上陸し、小沢村の旅籠屋(現在の共和町国富にあった南部茶屋)を経て倶知安の原野に入りました。

そのころの倶知安には、大人ふたりでも抱えきれないほど太いヤチダモやアカダモ、ハンノキなどの大木が茂り、開墾は、これらを切り倒し、背丈を超えるようなササを刈るところから始まりました。ようやく地面が顔を出すと、ササ葺きの拝み小屋(拝み手のように屋根と壁を一体にした掘っ建て小屋)を建て、わずかの土地に、まずイモや豆、アワ、トウキビ、カボチャなどの種が蒔かれます。ほどなくソバや大根なども植えられていきました。

山陰移住会社仮事務所(明治28年)

〔倶知安町教育委員会提供〕

厳しい自然と闘いながら大地を切りひらいた徳島の先人たちにつづき、やがて島根県からの結社移民である山陰移住会社をはじめ、本願寺農場、成瀬農場、出雲団体、山梨団体などの集団移住がつづき、倶知安は村としての形をなしていきました。1896(明治29)年には虻田村から独立して、倶知安村戸長役場が設置されます。

小屋の組み立て風景(明治20年代ごろ)

〔倶知安町教育委員会提供〕

といっても当時はまだ、住まいとは名ばかりの笹小屋ばかり。豪雪の冬には、用事があって出かけた父が夕方もどるころには、小屋はすっかり雪に埋もれてしまっています。大きな声で呼びかけると、母は入口からあわてて木の燃えさしを出して場所を知らせた、などという話が残っています。

参考文献:

『倶知安町百年史』(倶知安町)1993 年、『倶知安の夜明け?最初の開拓者たち?』(倶知安郷土研究会)1988 年、『倶知安の八十年』(倶知安町)1971 年、『倶知安史』(山田實次)1916 年、角川日本地名大辞典・北海道下巻 ほか